赤ちゃんを産むと、病院からへその緒を渡されることがあります。

しかし、貰ったへその緒を、これからどうすればいいのか?と悩む人も多いのではないでしょうか?

日本では昔から、産まれた子供のへその緒を保管しておくことが一般的になっていますが、 それはなぜなのでしょうか?

ここでは、へその緒とその保管についてご紹介します。

へその緒とは何?その役目は?

へその緒とは、正式名称を臍帯(さいたい)といい、母親の胎盤と胎児を繋ぐ組織です。

白い管状になっていて、臍帯動脈が2本、臍帯静脈が1本流れています。

胎児と母体の胎盤とを繋ぐことで、胎児が母から酸素や栄養を受け取り、老廃物を渡す働きをしています。

お腹の中で赤ちゃんが大きくなるために栄養を送り続けるへその緒は、非常に重要な器官です。

へその緒は、分娩後に赤ちゃん側に数センチ残して切断します。

切断されたへその緒は、徐々に乾燥していき、およそ2~3週間ほどでポロッと取れます。

胎盤側に残されたへその緒は、胞衣という医療廃棄物となり国から定められた方法で処理されます。

臍帯には凄い力があり、切り離した臍帯から採取した臍帯血は、白血病などの治療に有効に使われます。

哺乳動物の多くは、出産時に自分自身で臍帯を噛み千切り、胎盤も臍帯も全て食べてしまいます。

胎盤や臍帯には栄養が豊富で、産後の体力回復に効果的である事を本能的に熟知しているのでしょう。

へその緒を保管しだしたのはいつから?

産まれた子供のへその緒を保管し始めたのは、江戸時代頃からと言われています。

江戸時代の武家では、子供のへその緒、乳歯、産毛、元服時の前髪の4点を保管しておく習わしがあったようです。

そのため、江戸時代にはへその緒を保管するのが一般的になっており、かの有名な松尾芭蕉の俳句にも、自分の母親が亡くなった後、家に残されていた自分のへその緒を見て泣いたという内容のものが残されています。

また、1686年に出された婦人養草という教訓書では、へその緒を紙で包み、年号、月日、時刻を記入して保管するということが書かれています。

昔は胎盤やへその緒、卵膜など出産により排出された胞衣(えな)と呼ばれるものが、産後の母子に影響を及ぼしていると考えられていました。

産まれて間もない赤ちゃんが笑顔を見せると「胞衣笑い」といい、胞衣が赤ちゃんを操っていると考えられていたのです。

そのため、胞衣は桶やツボに入れられ、日の当たらない場所や床下などに埋められたり、川に流されたりして処理されていました。

明治時代頃になると、衛生面からも胞衣を埋めたり、川へ流すことは禁止されました。

しかし、その頃にはすでに、へその緒だけは保管しておくことが広く当たり前になっていたのです。

へその緒を保管する意味は?

では、へその緒を保管しておくことに一体どんな意味があるのでしょうか。

へその緒は、子供と母親が繋がっていたという、確かな証拠ですから、「親子の絆の証」として大切にしておく人も多いようです。

そのため、現在では親が出産の記念として取っておく目的である場合が殆どではないでしょうか。

医学が今ほど進歩していなかった頃には、子供が大病を患った際、へその緒を煎じ飲ませることで生きながらえるという迷信もあり、大切に保管されていたそうです。

へその緒には栄養が多く、凄いパワーが宿っていると信じられていたからです。

病気の万能薬という意味で保管されていたのだと推測できます。

また、戦争の時代には、徴兵されていく息子にお守りとして渡したり、お嫁に行く娘へ渡したりしていたそうです。

今みたいに手軽に連絡を取ったり、気軽に里帰りができる時代でなかったためでしょう。

現代でも、生き別れになった親子のDNA検査でへその緒を利用するというケースも稀にあるようです。

へその緒を大切に保管するのは日本だけ?

日本では、へその緒を大切に保管していますが、世界的に見るとその風習はとても珍しいことのようです。

欧米で出産をした日本人が、産まれた後にへその緒を欲しいとお願いすると、非常に驚かれるようです。

どの位の量が必要なのか、何のために使うのかを聞かれることもあるようです。

へその緒を保管するのは日本独自の風習で、欧米では保管をしていないため、奇妙に思われているのかもしれません。

一部の東南アジアではへその緒を保管している国もあるようですが、定かではありません。

もし、へその緒を保管している国があるとしても、宗教上の違いなどがあるので、日本と同じ意味合いで保管しているとは限りません。

諸外国では、自宅出産を推奨している国も多く、へその緒のケア自体も母親に任せることが多いものです。

中には消毒の仕方すら教えてもらえないところもあります。

赤ちゃんに残されたへその緒が炎症して膿んだりしないよう、毎日消毒をして乾燥させるようにしましょう。

きれいに取れれば、それを保管することができます。

へその緒に関する風習や迷信

日本では、へその緒に関する風習や迷信が幾つかあります。

前述のように、病気の際にへその緒を煎じて飲むと病気が治るというのもその一つです。

煎じて飲む以外にも、すり潰して粉状にして飲ませるというパターンもあります。

実際に病気が治るという根拠はありませんが、昔の人は栄養のある物が手に入り辛く、身近にある栄養があるもの=へその緒と考えたのかもしれません。

また、「夜泣きが酷い赤ちゃんに、へその緒を舐めさせると落ち着く」とも言われています。

これはかつての胞衣が赤ちゃんに影響をおよぼしているという考えからきたものでしょう。

「母親が亡くなった時に棺に入れると、あの世で子供を産んだ証明ができる」と言われています。

例えば、閻魔大王に良い事と悪い事をした数を問われた際、へその緒を見せるとその分良い事の数が増え、天国へ行ける可能性が増えるというものです。

だからといって、悪い事をして良いということにはなりませんが、子供を産んだことは、悪事の免罪符になり得ると考えられているのです。

出産はそれほど偉大なことなのです。

「子供が亡くなった時に棺に入れると良い」とも言われています。

子供が亡くなると、もう大病を患いへその緒を飲む必要が無いためです。

また、へその緒を持っていけば、あの世で迷わず母親と会えるからと言われています。

その他にも、「へその緒を無くすと子供が病弱になる」という迷信もあります。

病気の際にへその緒の力を借りることができないため、そう言われていたのかも知れません。

「兄弟姉妹のへその緒を持っていると魔除けになる」と言われているところもあります。

へその緒を神社でのお清めしてもらい、子の成長を願う地域もあります。

へその緒は必ず取っておかなければならないの?

自分の子供のへその緒ですが、必ず保管しておかなくてはならないのでしょうか?

非常に悩む問題ですが、この答えは各家庭の考え方によるところが大きいものです。

へその緒を保管するという風習は、どうやら日本独自のもので、他国民にはなかなか理解を得られないところでもあります。

そのため、諸外国で出産をした方は、へその緒を保管していない場合もありますし、パートナーが他国の方だと、気味悪がられて捨てられるということもあるかもしれません。

また、最近では、日本人であっても、捨ててしまいたいと思う人が案外多いかもしれませんね。

実際に紛失してしまう人もいますし、カビや虫がついて保管しておけない状態になってしまう人もいます。

親子の証としてへその緒を保管しておきたい派と、そういったものが無くても大丈夫派に分かれるため、自分自身や子供が後悔しない方法を取るのが一番です。

へその緒が無くても、母子手帳や写真などで親子の絆は図れます。

パートナーとも良く相談し、決めると良いでしょう。

上手な保管の仕方とは?

へその緒は、保管の仕方を間違えてしまうと虫やカビがつく原因となります。

そうなると、大切に取っておいたへその緒でも、破棄せざるをえません。

虫やカビを防ぐためには、しっかり乾燥をさせなければなりません。

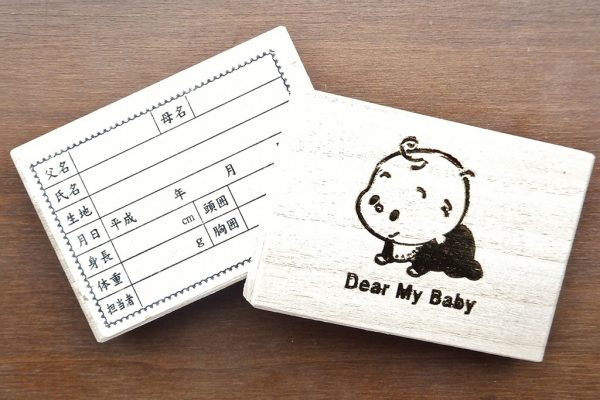

産後の入院中にへその緒がとれた場合は、病院側で専用の箱に入れてくれる場合が多いものです。

しかし、赤ちゃんのへその緒が取れるのが遅い場合は、自宅で取れることもあります、その場合は、よく乾燥させて桐の箱に入れると良いでしょう。

へその緒の保管には、通気性の良い桐の箱がオススメです。

桐の箱は、通気性が良い上に湿気やカビに強く耐火性もあるのです。

近頃では、抜けた歯や写真と共に保管できるケースもあります。

全てを一つにまとめておけるので便利です。

へその緒を保管していても、長い時間が経つと忘れてしまうこともあるでしょう。

どこにしまったか、すぐに分かるよう、決められた場所に保管しておくと安心です。

まとめ

へその緒は、赤ちゃんが母親と繋がっていた証です。

「子供が大きくなったら見せてあげる。」という目的で保管しておく人が圧倒的に多いのですが、へその緒を保管しているのはどうやら日本人だけのようです。

日本には昔からへその緒にまつわる風習や迷信が幾つもありました。

しかし、現在では、そういった風習や迷信を信じて実行している人は少ないようです。

へその緒は自分自身のルーツの証にもなります。

保管の仕方が面倒だったりして、捨ててしまいたい気持ちになる人もいるかもしれませんが、邪魔でなければ大人になった子供に見せるために取っておいても良いかもしれませんね。

出産内祝いには、のしをつけるという常識がありますが、この常識を知らない… 記事を読む

出産内祝いの相場!相手によって違う?贈るときに注意すること!

出産内祝いの相場について、贈る相手ごとに解説します。これがよくわかってい… 記事を読む