結婚内祝いのマナーを確認!ギフトを選んでちゃんと贈るには?スケジュールにあわせて紹介!

しきたり.net結婚内祝いマナー

結婚のお祝いの品は、両親や親族、上司同僚など、多くの関係者からいただくかと思います。 感謝の気持ちをフォーマルなギフトでお返しするとき、基本的なマナーをしっかりと押さえたいところ。 ここでは、結婚内祝いを贈るまでの流れや準備すべきことを、順を追ってご紹介します。

結婚内祝いを贈る手順

現在では、結婚祝いへのお返しの意味として使います。本来は身内のお祝い事があったとき、周囲の人に渡す感謝の贈り物の意味合いとなります。

結婚内祝いを贈る方は、結婚祝いをいただいた方の中で、結婚式に招待できなかった方や欠席した方へ贈ります。受け取ったら御礼のご連絡やお礼状など送り、感謝の言葉を伝えましょう。

品物を直接手渡しでお返しをするか、郵送で届けます。贈る時期も遅すぎないことでお祝いしてくださったことへの感謝の気持ちを伝えましょう。

内祝いを贈る際は、贈り漏れがないようリスト化しましょう。

ここでは、結婚内祝いのマナーに関して、手順を追って紹介していきます。

お祝いを貰う

おふたりのご結婚を報告してから、結婚祝いが贈られるのは、一般的に挙式の2か月前から1週間前です。 その時期に多方面からお祝いをいただくことでしょう。お祝いの品や金品をいただいたら、新郎新婦ともに情報共有をしておきましょう。

お礼の連絡をする

お祝いをいただいたら、「ありがとうございます」の感謝のお礼をお伝えしましょう。中身を確認したら、なるべく早いタイミングでの連絡をします。 遠方の方に対してはお電話で感謝をお伝えすることで、相手への誠意が伝えましょう。 電話でなくとも、メールでお礼を伝えることも可能ですが、人によってはメールでの連絡だと失礼に感じる方もいらっしゃるため、相手に合わせた連絡方法でお伝えしましょう。

お礼状を書く

結婚祝いのお礼状は、基本的にお祝いをいたいただいたすべての方に宛てて書きましょう。お祝いをいただいた方々に対して、感謝の気持ちを綴ることが丁寧なマナーとなります。

結婚式の準備や役所への手続きなど忙しい時期とは思いますが、お祝いしてくださったことに対してお礼の言葉を伝えることも忘れずに行いましょう。

文面は、目上の方や親戚など、お礼状を出す相手によって変わります。頭語や時候の挨拶などをおさらいして、書き方については確認しておきましょう。

お返しリストを作りましょう

お祝いをいただいたら、お返しをするためにお返しリストを作りましょう。

挙式の準備や役所への手続きが重なるタイミングでお祝いをいただくので、ひとつひとつ覚えるのは大変です。

以下のポイントをリストアップすることで、品物選びや配送手配などをスムーズに進めましょう。

-

【リストでまとめておきたい項目】

- 結婚祝いをいただいた方の名前と住所

- いただいた品物と、金額

- 結婚祝いをいただいた日

ポイントは、「誰から」「何を」いただいたかが分かること。

品物は商品の金額などを確認しておくことで、お返しの金額相場を考慮して品物を送ることが出来ます。

パソコンでまとめておくことで複数の送り先に向けて品物を贈る際、インターネットショップでの購入時に便利です。

インターネットで品物を購入して直接配送をする場合、一括で依頼することで商品の手配・ラッピング・配送まで行っていただけるネットショップもあります。

贈り忘れや贈るタイミングが遅くならないように、まとめておきましょう。

贈る時期は1か月以内

結婚内祝いを贈る時期は、お祝いをいただいて1か月以内にお返しするのがマナーです。

お礼状を送れたら次は品物選びをしましょう。二人の幸せをお祝いしてくださったのですから、御礼の品物をおくるのは遅くならないようにしましょう。

相手への誠意を無下にしないためにも、適切なタイミングで贈ることが大切です。

やむを得ず遅くなってしまう場合は、お詫びの気持ちを便せんに手書きで書いたものを送るか、電話での連絡を。品物を送る前に事前に連絡をして、お詫びの気持ちを伝えましょう。

結婚内祝いの金額相場は?

内祝いは、いただいた金品の半分~3分の1をお返しする、いわゆる「半返し」が一般的な相場です。

お祝いに対して、ありがとうの気持ちを伝える贈り物となるため、内祝いの金額は相手との関係性を考えて決めましょう。

いただいた品物よりも高額なものを贈ることは「贈ったものが物足りなかった」という意味合いになり大変失礼ですし、かえって相手に気を遣わせてしまうことになります。

必ず半額をお返ししなければならないというわけではないです。上司や目上の方からいただいたお祝いが高額な場合は3分の1~4分の1程度が妥当です。 お祝いを送ってくださる方々は、「これからの生活の足しにしてほしい」と、これからの二人を応援してくださっているのですから、ご厚意を受け取りましょう。

結婚内祝いの品物選び

お祝いをしてくださったのですから、相手に合わせた品物を選びたいですね。様々な贈答品があるため、結婚内祝いの品物はどのようなものを送ればよいのでしょうか。

内祝いに向いていないもの

結婚内祝いに向いていないものは、「刃物」や「割れ物」といった「切れる」「割れてしまう」ことを連想させてしまう品物は避けましょう。 また泣くことを連想する「ハンカチ」や苦や死を連想する「くし」なども、贈物として縁起がよくないと考える方もいるため、注意が必要です。

また、目上の方や上司に対しても立場上ふさわしくない贈り物もあります。「靴下」や「靴」などは肌着や洋服の下に身に着ける意味合いになるため、目上の方への贈り物には避けましょう。

半返しや3分の1の品物でいいからといって、安すぎるものや現金を送るのも基本的には避けるべきでしょう。

贈る相手の家族構成を考えましょう

お返しを贈るとき、相手が困らないものを送るためにも家族構成を考えて品物を選びましょう。

例えば、家族で楽しんでほしいなら大人数で楽しめるものであったり、一人暮らしの方には贅沢な時間を過ごしてもらうための個包装のグルメであったりと、

贈られる相手の喜ぶ姿を思い浮かべながら選べるとよいですね。

会社の同僚や上司から合わせて結婚祝いをいただいた場合、お返しの品はひとりひとりお渡ししたいところ。

けれど、大人数となるとそれも難しい場合がありますし、いただいた品物の金額にも合わせたいところです。

その場合は個包装のお菓子やコーヒーギフトなど、職場で小分けにできる品物にすることで、均等に内祝いを贈ることが出来ます。

相手好みが分からないときは?

相手の好みが分からない場合はカタログギフトがオススメです。

掲載されている商品から、相手が好きなものを選べるのはもちろん、体験型やグルメ専用などジャンルがさまざまです。

価格帯も豊富なことで、ご予算にあわせて選びやすくなっているのが特徴です。

最近では、温泉旅行や食事などの体験を贈るカタログギフトから、低価格で生活に嬉しいアイテムを集めたカタログギフトなど幅広い種類で展開されています。

オールマイティーなカタログギフトでは表紙が和風のデザインもあるため、結婚式の様式に合わせて贈るのもおすすめです。

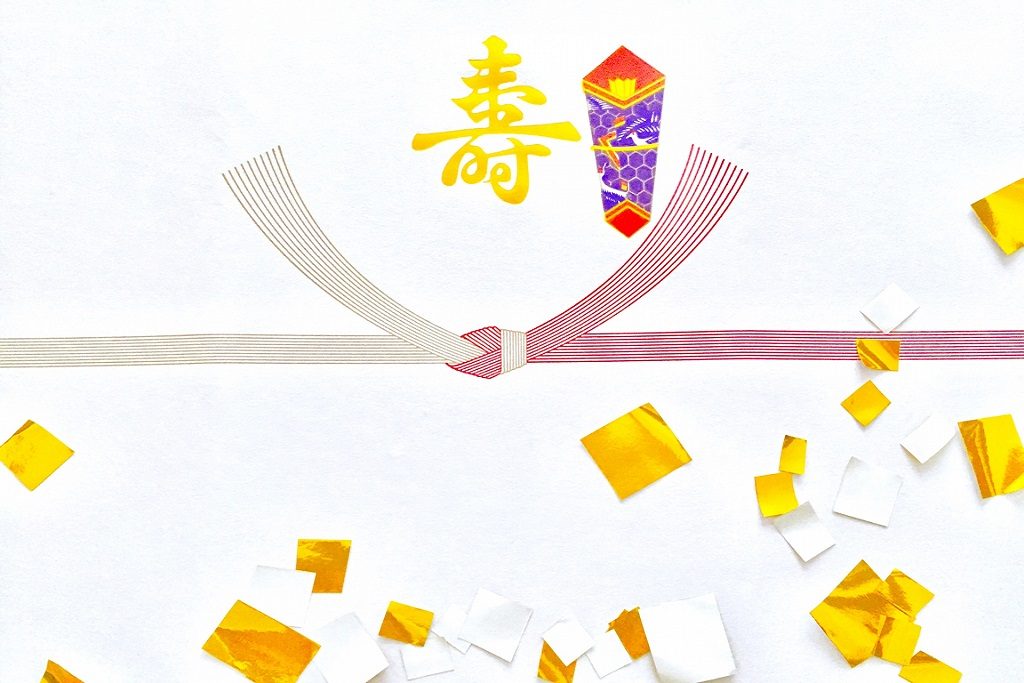

熨斗(のし)をつける

結婚内祝いには熨斗紙が欠かせません。 昨今は熨斗と水引があらかじめ印刷された「熨斗紙」が巻かれることが基本となりました。 水引の種類や表書きにはいくつか種類がありますので、結婚内祝いにふさわしいのし紙の選び方についてご紹介します。

熨斗(のし)とは

結婚内祝いの「のし」には、特別な贈り物であることを示すほかに「新しい姓のお披露目をする」という意味合いが込められています。 本来の「のし」は、熨斗鮑が由来となっており、干した鮑を薄く切って乾燥したものを紅白の紙に包み献上品に添えられていました。 簡略化されるうちに、黄色い紙を巻くようになり、現代では一般的にプリントされ、のし紙が贈答品に巻かれるようになりました。

熨斗の選び方

結婚内祝いは、紅白の「10本結びきり」の水引の形を選びます。結びきりには「1度きりにしたい」贈り物に対して使われます。

得に10本結びきりは婚姻関係のみに使われます。

他にも「5本」の結びきりがありますが、こちらは快気祝いや法要引出物に使われます。

「蝶結び(花結び)」の水引は、何度でも結び直せる結び方のため、出産や入学、お中元・お歳暮のような「何度繰り返しても良い」御祝の水引として利用されます。

表書きの書き方

表書きは、上は贈り物の目的を書き、下には贈り主を書きます。

結婚内祝いの場合、上には「寿」か「内祝い」を書き、下は新郎新婦の連名を書きます。名前だけの場合、フルネームの場合、○○家など、地域やお家によってさまざまです。

迷ったらお互いのご両親や目上の方に相談しましょう。

挨拶状やメッセージカードも添えて

内祝いを贈る場合、改めて結婚の報告と「これからも夫婦共々 宜しくお願いします」という気持ちの挨拶も添付します。 内祝いは、披露宴や結婚式に出席してもらい、おもてなしを出来なかった人へ贈るものですので、御礼や感謝の気持ちを品物と贈るようにします。 インターネットショップや百貨店ではメッセージカードを添えることもできる場合があります。 品物を贈るのと合わせて、感謝の気持ちをメッセージカードに込めて、感謝をより伝えることのできる内祝いにしましょう。 品物だけを贈ってしまうと「迷惑だっただろうか?」と感じたり、「礼儀がなっていない」と感じてしまう人もいるかもしれませんので、挨拶やお礼を添えることは定説です。

内祝いを手渡しか、郵送で届ける

結婚内祝いを贈るのは、挙式後の1か月以内に贈ることが好ましいです。無事に結婚したということを伝えるためにもタイミングは重要。 手渡しで渡すことが出来るのであれば、直接お会いしてお礼を伝えるとともに、品物をお渡ししましょう。

郵送でのお届けをする場合

事前に品物を贈ることをお伝えすることをお忘れなく。また、直接お会いできない分、お祝いへのお礼と挨拶を書いたメッセージを添えて贈りましょう。

まとめ

以上が、結婚祝いをいただいてから、結婚内祝いを贈るまでの流れは以上になります。

おさらいをすると、

- 贈る相手は、お祝いをいただいた方の中で、披露宴に出席できなかった方に向けて

- お礼を伝える(お礼状を贈る)

- 金額相場は、半額~3分の1程度

- 贈る時期は、挙式後1か月以内

- 熨斗は「紅白10本結びきり」

- 品物には、挨拶とお礼のメッセージを添える

さらに詳しい意味合いや、文例などは記事一覧からご覧ください。