いまさら聞けない出産内祝いの贈り方を、マナーや手順に合わせてご紹介

しきたり.net出産内祝いマナー

お祝いをいただいてから、お返しを贈るまでの工程をスケジュール方式で記事と合わせてご紹介します。

もともと出産内祝いは、出産というお祝いごとがあった家から周りの人たちに出される贈物でした。

なので、お返しとしてではなく、自分たちのお祝いごとをおすそ分けするつもりで、出産内祝いを用意しましょう。

慣れない育児や新しい生活に備えて、妊娠中からお返しを準備しておくと慌てずスムーズに気持ちの良いお返しができます。

出産を控える方や、お祝いをいただいた方にとって、赤ちゃんの誕生を祝ってくださったお礼の品々の選び方の参考になれば幸いです。

出産内祝いを贈る流れ

出産内祝いを贈るまで、どのような準備が必要なのでしょう?

はじめに、お祝いをいただいたら、お礼の気持ちを伝えましょう。

頂いた人へ連絡を終えたら、次はお返しをする準備に取り掛かります。内祝いは、品物選びや相場で悩んでしまうものです。

Point!いただいたものをメモしましょう。

いざ購入しようと考えた時に困らないように、「誰に」「どれだけ」頂いたかをノートなどにまとめておくとよいです。

まとめた情報を元に、相手に合わせたギフトを選びましょう。

お祝いを貰う

無事出産を終える前後で、各所からお祝いをいただくと思います。まずはお礼のご連絡をしましょう。 少なくとも数日中にお伝えすることで相手に感謝の気持ちを伝え、これからのお付き合いが円満に続くようにすると良いでしょう。

お礼の連絡をする

お礼の連絡は、お祝いをいただいたことへの感謝ではなく、無事に出産できたことへの感謝を伝えましょう。 口頭での連絡が難しい場合が多いと思いますので、電話やメール文章で伝えるのも良いでしょう。 様々な連絡手段がありますので、相手との関係性に合わせた連絡の形で伝えることが良いでしょう。 お礼状などを出す場合は、手書きの手紙もよいですが、書き方やマナーなどが気になるところです。

出産後すぐは、中々手紙を書けない人も多いと思いますので、挨拶状は出産内祝いを贈るタイミングで添えると良いでしょう。

いただいたお祝いの金額を調べる

品物をいただいた方のリストを作りましょう。

高い金額でお返しを送ってしまうと、贈った物では十分なお祝いではなかったと捉えられてしまい、かえって失礼にあたります。

内祝いはいただいた金額の半分から3分の1程度の品物を贈ることが良いとされています。

いただいたお祝い金や品物の相場の金額をメモすることで、適切な内祝いをお返しとして贈ることが出来ることでしょう。

お返しリストを作成する

お祝いをいただいたら、「誰から」「どんなものを頂いたか」をまとめてメモを残しておきしましょう。

産後は新しい生活となにより赤ちゃんのことで頭がいっぱいになります。余裕をもって出産内祝いを贈るために、予め思い出しやすい情報としてまとめておきましょう。

最近では、100円均一や筆記具メーカーから「お付き合い帳」のような贈答記録を書き留めておく冊子などが販売されておりますので、 どんなことをまとめれば良いのか分からない場合とても便利です。

出産内祝いの品物を選び、購入する

品物選びと簡単に言っても、相手によって、いただいた品物の金額が異なるので、それぞれ違ったものを渡すため、選ぶのには時間がかかるものですよね。

おすすめは、いただいた金額に合わせて、価格帯が豊富なカタログギフト。出産内祝いの品として贈る方も多くいます。

職場一同から・友人からのお祝いは 個人で分けれる小分けの洋菓子セットや、ドリップコーヒーの詰め合わせなどがおすすめです。

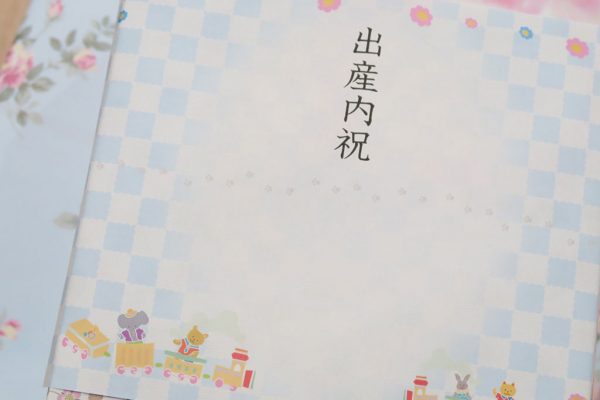

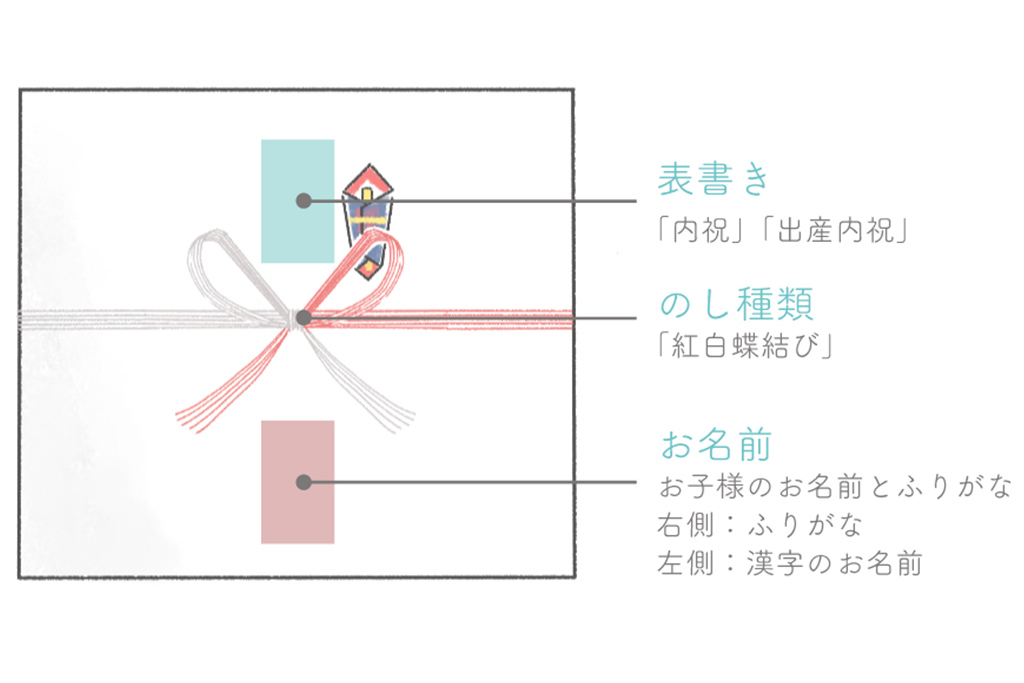

のしやメッセージカード、包装を選ぶ

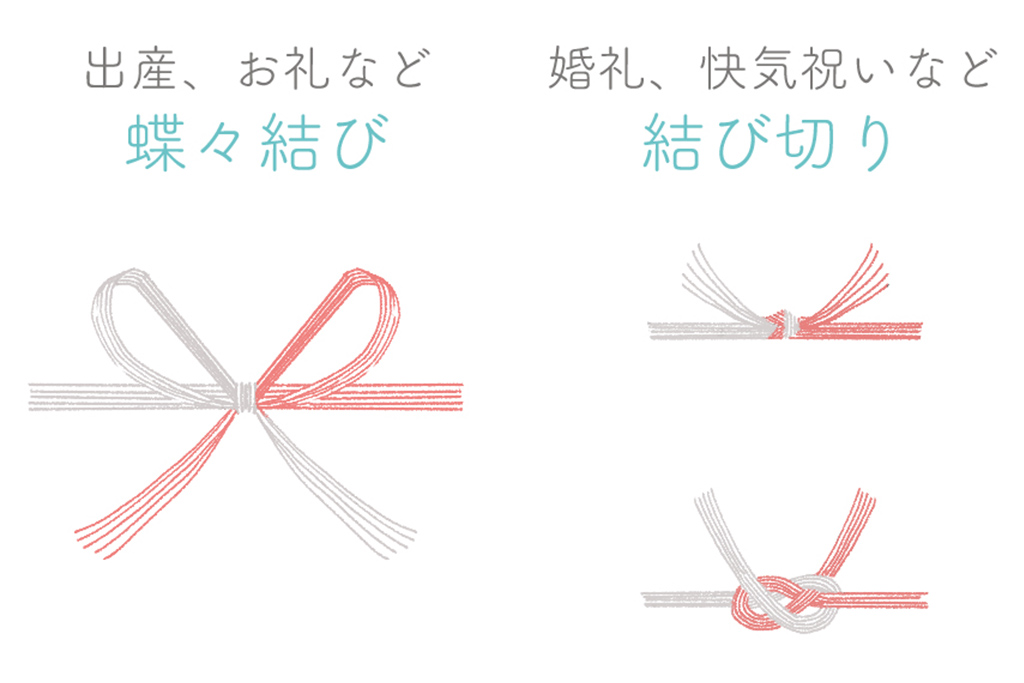

出産内祝いで贈り物を贈る際は、のしの水引を「蝶結び」のものを選びましょう。 何度でも喜ばしいことに使われる結び方で、結婚やお見舞いで使う「結びきり」は1度きりにしたい贈り物に使われます。 間違っても、結びきりを選ばないよう、注意をしましょう。

表書きには上に「内祝い」または「出産内祝」を入れ、下は「赤ちゃんの名前」を記載するのが一般的です。 フリガナを付けるなどして、内祝いを貰った人が赤ちゃんの名前を読めるように配慮すると良いでしょう。

メッセージカードも添えることで、より出産のお祝いをして頂けた方への感謝の気持ちを特別なものにできる事でしょう。

商品を手元に配送してもらい、手書きで書くのも良いですが、写真と文章を上質なカードに印刷してくれるサービスもたくさんあります。

命名札もつけ、ラッピングしてもらえることで、贈物の見た目も美しく、贈り先様へ届けることが出来ます。

「手渡し」か「配送」で内祝いを届ける

内祝いを直接「配送」するのか、「手渡し」どちらがいいのでしょうか? 遠方の方へ「配送」をすることで、このご時世で直接会わないことで相手への配慮にもなりますが、「お返しがいつ届く予定か」を必ず伝えることが大切です。 急な贈り物は相手に失礼ですので、配送をする前にお受け取りができる日時をあらかじめ聞くことで相手も気持ちよく受け取れるようにします。