香典返しは四十九日の後、法要を無事に終えた報告も兼ねて、葬儀や通夜で香典をいただいた方にお送りするお礼の品です。

しかし、なかには「香典返しは遠慮したい」「断ったら失礼にならないか心配」という方もいるでしょう。

今回は、そんな方に向けて香典返しを辞退する方法や、押さえておきたいマナーなどを解説していきます。

香典袋や中袋に記載する辞退の旨の書き方、一筆箋やお悔やみ状を添える時の例文、当日のマナーなど、気になるポイントを詳しく見ていきましょう。

香典返しの辞退で多く見られる理由を紹介

香典のお返しを断る理由として、主に以下のものが挙げられます。

- 遺族に負担をかけたくない

- 香典を連名で送る

- 香典の額が少ない

- 香典返しの受け取りが禁止されている公的機関や組織・会社に所属している

とくに一家の大黒柱が逝去した場合などは、遺されたご家族の負担を考えてお礼は遠慮する方も見られます。

また、会社の有志など連名で用意する際は、個々の出した金額はそれほど多くないこともあるでしょう。

個人で渡す時でも「少額のため香典返しをいただくほどではない」として遠慮するケースがあります。

政府関係者、公的な機関に勤めているなど、勤務先で香典返しの受領が禁止されている人もいます。

このような場合は当然、辞退しなければなりません。

香典返しを辞退しても失礼にはあたらない

そもそも香典は亡くなった方を悼む気持ちのほかに、弔事で急な出費が重なる遺族の一助となるように、という意味合いも込められています。

謝礼を前提に渡すものではないため、上記の理由からお断りしてもマナー違反にはあたりません。

ただし、遺族側は香典返しを全員へ送ることを前提に弔事の準備をしているため、断るとかえって面倒をかけてしまう可能性も。

「本当に香典返しを送らなくてもいいのかな?」と余計な気遣いもさせてしまうかもしれません。

そのため、特別な事情がなければ慣習に則って、受け取っておいた方が無難だと言えますね。

香典を多めに包み、通常通り返礼品を受け取るやり方でも遺族の負担を減らすことは可能です。

香典袋・中袋で香典返しの辞退を伝える時の書き方・例文

お返しが不要な場合は、香典袋の中袋の裏面、住所・氏名の左横にその考えを記しましょう。

中袋がない時は香典袋の裏面、住所・氏名の左横に書きます。

住所を確認する際に気付いてもらえるため、効率的です。

「香典返しについては辞退させていただきたく、お願い申し上げます。」

といった短い文章を添えれば大丈夫です。

決まった書き方はとくにないので、故人や遺族との関係に応じてさらに一言追加してもいいでしょう。

表書きを薄墨で記しているなら、こちらも同様に薄墨で書く形がベスト。ただ、細い毛筆で細かい文章を書くのは大変なことも多いでしょう。

難しい時はボールペンや万年筆でも問題ありません。何よりも大切なポイントは「わかりやすくハッキリした文字で書かれており、読みやすい」ことです。

一言添えるだけでなく事情をきちんと説明したい場合は、香典袋を渡す際に口頭でも理由をお伝えましょう。

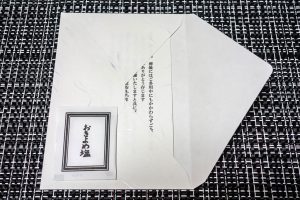

公的機関・組織に所属している人は「香典返し辞退用の封筒」を使う

政府関係者、公的な機関や組織に勤めている、公務員の方など、香典返しの受け取りが禁じられているケースもあります。

そのような場合は、お返し不要の旨が印刷されている封筒を使いましょう。

そして受付でもお断りすることを伝えれば、包んだ金額に関わらず返礼品が送られてくることはまずありません。

香典袋に一筆箋を同封して辞退する時の書き方・例文

香典袋に直接書くのは気が引ける…という場合は、一筆箋や便箋を同封するやり方がおすすめです。

香典返しは本来、香典の額に関わらずすべての方に用意するのが礼儀だとされています。

そのため、中袋に一言添える方法だと、それでも気を遣って返礼品を用意してくださる可能性があるのです。

そこで短文のお手紙を添えればより確実に辞退の意志が伝わり、かつ丁寧な形で断ることができます。

一筆箋に記載する文面の一例をご紹介します。

「心よりお悔やみ申し上げます。

誠に勝手ではございますが、お返しのお心遣いは遠慮させていただきます。

ご遺族の今後のために、少しでもお役立てください。

故人のご冥福をお祈り申し上げます。」

故人や遺族との関係によってはさらにメッセージを添えても大丈夫ですが、基本は「返礼の品を遠慮する」ことが記された短い文章で問題ありません。

一筆箋や便箋は、白無地で縦書きのタイプにしてください。

葬儀当日の香典返し辞退の伝え方とマナー

近頃は、葬儀の当日に香典返しを渡す「当日返し」を行うケースも増えています。

そのため、参列当日は受付でも一言お伝えしておかなければなりません。

簡単に理由を説明した後、「申し訳ございませんが、香典返しは遠慮させていただきます」などと伝えてください。

当日返しなのか、後日改めて送られるのかは地域による差も存在します。

地元の葬儀について詳しくない場合は、念のため周囲の人にも確認しておくと安心です。

会葬御礼は香典返しとは別物!辞退せずに受け取ろう

通夜や葬儀では香典返し以外にも、弔問客の全員に「会葬御礼」を会場で手渡しすることがあります。

こちらは香典返しとは全くの別物で、「通夜や葬儀に参列していただいたことに対するお礼の品」になります。

そのため、香典返しを遠慮する場合でも会葬御礼に関してはきちんと受け取りましょう。

ちなみに会葬御礼の相場はおよそ500円~千円で、お茶やハンカチ、のりなどの品物が主流です。

香典返しの辞退には香典の金額を抑える方法もある

あえて香典の額を少なめにして喪主が「返礼品を送らなくても問題ない」と思えるようにする、という考え方もあります。

香典の金額が一定以上の場合、不要だと伝えていても返礼品を送られることがあるためです。

より確実にお断りするには、香典の額は少し抑えめの3千円程度にするといいでしょう。

3千円程度を包み辞退の考えを伝えてあれば、送られた側も香典返しは不要として対処することも多いです。

地域によっては、5千円以下の香典には返礼品を送らないなどの慣習もあるようです。

故人との関係性や地域による違いも大きいですが、香典の額はおよそ5千円~2万円が平均的。

あまり少な過ぎると失礼にあたる可能性があるため、お礼を遠慮する時でも3千円は包むといいでしょう。

ただ、そもそも香典には「遺族に対する金銭的な相互扶助」の意味合いがありますから、金額を少なくしては本末転倒だとも言えます。

かといって高額の香典を渡したうえで返礼品をお断りしても、遺族の方が困惑したり、恐縮してしまう可能性が高いです。

香典返しの辞退、金額のマナーについては地域差も存在するため、一概には言えないところもあります。

迷った場合は地元の慣習に詳しい身近な目上の方などにも相談して、より遺されたご家族のためになる最適な手段を選択しましょう。

香典返しを辞退しても何らかのお礼が送られてくる

香典返しを遠慮した際、四十九日の法要が終わった後にお礼状が送られてくることが多いです。

間柄によっては、お礼の電話をくださることもあるでしょう。

また、香典が高額だった人にはお中元やお歳暮など、別の形で品物が送られてくるケースもあります。

亡くなった方と親しかった場合は、故人を偲ぶ食事会などに招かれることもあるかもしれません。

このように、返礼品が送られてこなかったとしても、何らかの形で謝意を表されることになるでしょう。

なお、お礼状に対する返事は「礼を重ねる」すなわち「不幸が重なる」ことを連想させるため、縁起がよくないと言われています。

とくに返事はせず、謹んで受け取るのみにするのが儀礼です。

関東の一部地域では香典返しを辞退する「新生活運動」が根付いている

新生活運動とは、戦後間もない時期に、冠婚葬祭による金銭的な負担を減らすために群馬県で始まった習慣です。

弔事の際は香典の額を抑え、返礼の品は送らないことで遺族・参列者双方の負担を減らすように推奨しています。

新生活運動は高度経済成長の訪れとともに縮小していきましたが、今もなお関東ではこの習慣が残っている地域も。

例えば群馬県高崎市では、市の公式ホームページで以下の内容が推進されています。

- 香典の額は千円にする

- 返礼品は断ってお礼状のみ受け取る

- 遺族もお礼状のみ用意して返礼品は送らない

- 通夜でお清めのカップ酒や砂糖なども準備しない

群馬県の葬儀では受付が「一般」と「新生活」に分かれており、上記の内容に準拠する人は新生活用の受付に並ぶということです。

御霊前の左横に「新生活運動の趣旨に則って香典返しを遠慮する」旨があらかじめ印刷された香典袋も販売されています。

そのほか、埼玉県入間市や栃木県足利市の公式ホームページでも、新生活運動に則って香典を少額にし、お返しは送らないように推奨しています。

このように、地域によってはむしろ香典返しを断ることが好ましいとされているケースもあるのです。

とくに北関東の葬儀に出席する際は、新生活運動の習慣が根付いた地域か確認してから準備したほうがいいでしょう。

辞退用の香典袋などを手に入れれば自分で書き足す必要もありませんね。

香典返しの辞退を郵送(お悔やみ状)で伝える時の書き方・例文

遠方の方が亡くなったなど何らかの事情で葬儀に参列できず、香典を郵送することもあります。

この場合は、お悔やみの言葉や葬儀に参列できないお詫びを手紙にしたため、同封すると丁寧です。

この手紙で返礼品を遠慮することも一緒に伝えましょう。

例文は以下のとおりです。

「お父様の突然の訃報を受け、ただただ驚いております。

ご家族の皆様のご心痛を拝察申し上げるとともに、心より〇〇様のご冥福をお祈りいたします。

本来であれば直接お悔やみの言葉をお伝えすべきところ、遠方のためままならず、誠に申し訳ありません。

些少ながら心ばかりのご香料を同封いたします。御霊前にお供えくださいませ。

なお、勝手ながら香典返しのご配慮は辞退させていただきます。

何卒ご了承賜りますと幸いに存じます。

ご家族の皆様はお力落としかと存じますが、くれぐれもご自愛くださいませ。

略儀ながら先ずは書中をもちましてご冥福をお祈り申し上げます。」

お悔やみ状は万年筆や黒のボールペンで書く形が一般的ですが、薄墨で書く地域もあります。

便箋は白無地の縦書き、封筒は一重(色付きの場合はシンプルで落ち着いた色合い)のものを使いましょう。

香典返しの辞退は遺族側の事情も考えてベストな手段を

今回は、香典返しを辞退する方法やマナーについてご紹介してきました。

香典は、故人へのお悔やみの気持ちを表すとともに、急な出費が重なる遺族への相互扶助の意味合いもあります。

お礼を望んで渡すものもではないため、一般的には香典返しを遠慮しても失礼ではありません。

ただ、包んだ金額や関係性によっては「返礼品を送らないと失礼ではないか」「やはりお礼をするべきではないか」と遺族に余計な気を遣わせてしまう可能性もあります。

遺族にとってはすべての香典にお返しするのが礼儀ですから、お断りしても用意してくださる場合があるかもしれません。

香典返しにはお礼をしないのが礼儀とされているため、その際はとくに返事はせず丁重に受け取りましょう。

香典などのマナーには地域や会社によって違いもあるため、不安な方は身近な人にも相談してみることをおすすめします。

故人や遺族との関係、金額なども考慮したうえで、本当の意味で遺されたご家族のためになる方法を選択できるといいですね。

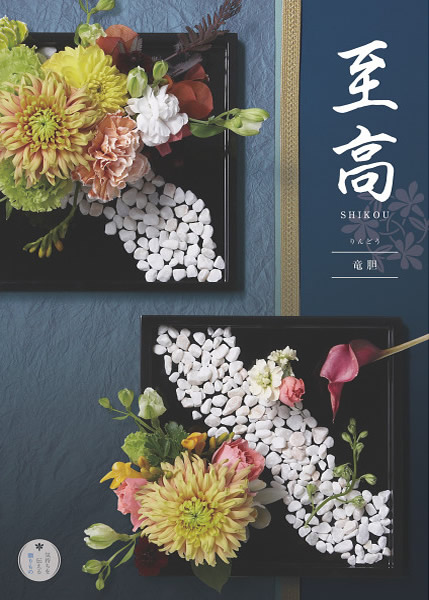

香典返し・法要引き出物におすすめの商品はこちら

おすすめ商品をピックアップ!

-

[鞍馬庵]京 干菓華子 -HIKAGESHI-【終了商品】

京都あられ・おかきの老舗 創業昭和6 鞍馬庵が手作業にこだわって作り上げたあられをはじめ、色とりどりの京都のお菓子を詰め込んだギフトボックス。

茶の国めぐり

ティーバッグで消費しやすいお茶の詰め合わせ。消え物のお品物として、きがねなく贈れるお茶のギフトです。各地の銘茶を味わえるセット。

今治謹製 タオルセット

繫栄や長寿の意味を持つ唐草文様と来島海峡の荒波を連想させる波紋様は力強さと柔らかさを兼ね備えたデザイン。木目の美しく温もりある木箱に納めた今治タオル。