香典返しのギフトを贈る流れとは?品物や 挨拶状など気になるマナー、人気のカタログギフトもご紹介

しきたり.net香典返しマナー

香典返しは、当日に送る、または49日法要が過ぎたあと、参列者の方々からご香典をいただいた場合に贈るものです。 ここでは、品物の金額相場や・掛け紙の種類といった気になるマナーなどを順序立ててご紹介します。

香典返しとは

故人を偲んでくださった方々からの品物やご香典(金品)のお返しです。無事に弔事が終えたことに対する御礼の気持ちを贈るものです。

一般的には「消え物」と呼ばれるタオルやお茶など消えてなくなる消耗品がお返しの品として選ばれます。

宗教や地域によっては、返し方や金額が異なる場合がありますので、分からない場合は親戚や家族に確認をしましょう。

会葬御礼との違い

会葬御礼とは、通夜・葬儀に参列いただいた方々への感謝の気持ちを伝える品物を指します。 お礼状・お清め塩と合わせて品物を会葬いただいた方へお渡しします。 わざわざ時間を割いてお参りに来てくださった方々へのお礼となるため、ご香典に対するお礼ではないので混合しないように注意が必要です。

香典返しを贈るまでの流れ

ご依拠の日・喪主の決定

お亡くなりになった後、ご遺体の安置のためにまずは葬儀会社へ連絡をし、搬送・安置の依頼をします。

喪主と施主を決め、通夜・葬儀を執り行えるよう準備しましょう。喪主と施主は同じ人が兼任するのが一般的です。

通夜葬儀屋、寺院への連絡など

仏教の場合、菩提寺がある場合はそのお寺のご住職へご連絡をし、枕経を依頼することになります。

電話で連絡をして、日時や場所などをお伝えしましょう。

また、通夜・葬儀では、会場や日時をお伝えし、僧侶の人数・戒名などお布施の目安になる要素を決定していきます。

お通夜・葬儀・告別式

通夜・葬儀ではたくさんの参列者がお参りしてくださるかと思います。その際「会葬返礼」を渡し、香典返しを「当日返し(即日返し)」をする場合もあります。

即日返しとは

葬儀にお参りに来てくださった方で、ご香典をいただいた際に当日中に香典返しをお渡しすることです。

本来であれば49日法要を過ぎた翌日にお渡しするものですが、その日のうちに想定されるご香典に合わせて感謝の品物をお渡しします。

香典に対するお礼が香典返しですが、後でお渡しする手間がなくなるため、家族の負担が減るのがメリットです。

ご香典の金額が高額な場合は、品物の金額などが香典と見合わない場合があるため、後日別の香典返しを贈り、金額が半返し~3分の1程度になるようにします。

参列者の香典を確認する

葬儀の際に書かれる御芳名カードなどでは、香典を「だれから」「どれだけ」頂いたかが分かるようにしておきましょう。

リストを作らず記憶に頼っているたり、いただいた香典袋を見れば分かると安心しており、お返しのし忘れをして失敗してしまうケースが多いようです。

葬儀の場以外で職場や親族から頂くことがあった場合は施主または喪主が把握できるよう、メモを忘れずに取っておきましょう。

ご香典を頂いた方へ後日お返しの品が必要な場合もあるため、パソコンでデータとしてまとめておくとよいでしょう。のちのちインターネットで配送を依頼するときや一括注文のときに便利です。

香典返しの金額相場

香典返しの金額の相場は、半額から3分の1くらい(半返し)が一般的です。

もともとは貰った香典で葬儀を執り行い、残った半額をお礼として参列者のお返しをしていた習わしが、今の形になったと言われています。

品物の相場は、例えば1万円のご香典をいただいた場合は3000円~5000円のものをお渡しします。

高額なご香典の場合は、残された家族や遺族への気遣いということもあり、3分の1くらいの金額のお返しの品をお渡ししましょう。

ご支援してくださったお心遣いのため、半返しは返って失礼になる場合があります。

香典返しの金額は渡す人によって異なる?

本来の香典返しは、大切な人を亡くした家族を助けるのが香典から、お葬式に使ったお金の残り半分を使ってお食事や品物としてお返しをしていたことにあります。

現在では品物をお返しすることが大半になりました。

一般的には半分お返しすることが全国的に広まっていますが、地域によっては3分の1くらいまでよいとされる場合もあります。自分の住んでいる地域について確認しておきましょう。

必ず香典返しを贈らなければいけないわけではなく、例外があります。

一家の働き手がなくなった場合、残された家族の生活に香典を使ってほしいという思いから香典返しはしなくてもよいとされています。

また、香典返しを辞退される方もいらっしゃると思いますので、その場合は甘えても構いません。

参列者の中には、政府関係者や公的機関の関係者の場合、職場の規則で辞退をするようになっている場合もありますので、香典返しを贈るのはかえって迷惑になるため、香典はご厚意として受け取りましょう。

貰う金額は亡くなった人の立場で変わる?

そもそもご香典は亡くなった方と参列者の立場によって金額が変わります。そのため、香典返しの予算が決まり、金額設定がかわるため選ぶのに苦労する…ということが起こります。

ご香典は、故人から見て、以下のような金額になるのが一般的です。

- 友人、知人、会社の同僚・上司などの場合…5千円から1万円程度

- 親戚(祖父母やおじ・おばの場合)…1万円程度

- 兄弟や姉妹の場合…5万円程度

- 父母の場合…5万円以上、10万円

近しい人たちほど高額になります。一般的な金額よりも高額なご香典をいただいた際は、感謝の気持ちと共に適切な香典返しを贈ることで故人と参列者の方に対して丁寧な対応ができます。

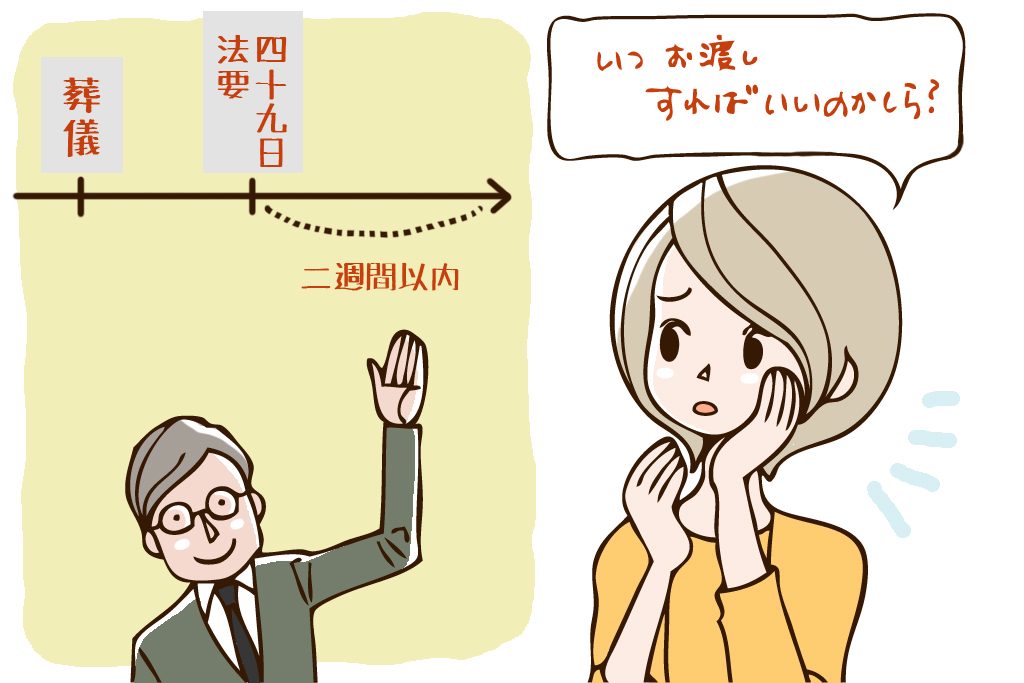

香典返しを贈る時期

香典返しは、「忌が明けて」から贈ることが一般的です。弔事を滞りなく終えたことをお伝えするため、お礼として香典返しを贈ります。

- 仏教では、四十九日法要が終わった翌日に香典返しをお渡しします。

- 浄土真宗では、亡くなった人はすぐに仏になるという考えから、初七日が済んでから1カ月以内。

- 神道では亡くなってから50日目の五十日祭

- キリスト教のカトリックは、30日目、プロテスタントは1カ月後の昇天記念日

以上が、香典返しを渡す節目の時期となります。 喪に服す生活が終わることを忌明けといい、遺族も徐々に普通の生活に戻っていくようになります。 それぞれの宗派で贈るタイミングこそ変わりますが、遅すぎるお返しですとご香典をくださった方々へ心配をおかけしてしまうため、忌明けしたら1週間~1か月以内に香典返しを贈ると良いでしょう。

もし贈るのが遅くなってしまったら

忌明け1か月以内に香典返しを贈ることが目安としてされていますが、数週間の遅れであれば気にする必要はありません。一般的な香典返しと同様、挨拶状を添えて香典返しを手配しましょう。

1~2か月以上遅れてしまったら

香典返しは忌明けの報告も兼ねていることから、ご香典を渡してくださった方々に対して音沙汰がないと「体調を崩してしまったのだろうか」「どうしたのだろうか」と心配をかけてしまいます。 遅れた理由は詳細に伝える必要はありませんが、挨拶状にお詫びとして添えてお返しの品を贈りましょう。

香典返しを購入する

香典返しは、ギフトショップや百貨店などで選び購入することができます。 実際の商品を見て判断したい場合は、百貨店や実際のお店に行き、直接お渡しするときの大きさや重さなど参考を見てから選ぶのも良いでしょう。 遠方の方やご多忙な方へのお返しは、配送でお届けするが一般的です。 インターネットショップを利用して、お店で商品を購入する際、挨拶状や掛け紙などをつけてもらい直接配送してもらうことで、香典返しを用意するための時間や手間が大きく減ります。 直接お相手のご住所へ配送するため、持ち運びのための手提げ袋も不要です。ただし、先方が無事に受け取れるよう、事前に到着予定日を連絡するのを忘れずに。

香典返しの品物を選ぶ

香典返しの品は何がよいのでしょう。ジャンル別にご紹介します。

食品

お返しの品としてよく選ばれるのは「消えもの」と呼ばれる「お茶・コーヒー」「のり」「調味料」「ジュース」などです。 香典返しは「不祝儀を残さない」という意味合いから「消えもの」が好まれます。食品を香典返しとして渡す場合、相手に急かさない日持ちする期限が長いものにするとよいのでしょう。

日用品

また、物は「タオル」「洗剤」がよく選ばれます。 生活でよく使い消耗するものですが、生活スタイルも変わりつつあることやご家庭や贈る相手によって好みもあることから、定番であっても人気であることはないようです。

カタログギフトはタブーにあたるのか

消え物と呼ばれる消耗品の他、カタログギフトを香典返しとして選ばれるケースも多くあります。 貰った人が好きなものをえらべることで選択肢の一つとして選ばれ人気が高いです。 なにより、生活で足りているものや好みではないものをお礼としていただいても嬉しくないと感じる方もいるため、 若い世代では好みのもの・必要なものを選べることから、合理的で無駄がないため喜ばれます。カタログギフトを贈るのはタブーにはあたらないといえるでしょう。 カタログによって、様々なジャンルが掲載されたオールマイティーな「定番」カタログギフトや、「グルメ限定」など相手の好みに合わせたラインナップで贈ることも可能です。

香典返しで避けたほうがいいもの

マナー上、タブーとされているものは「お肉」や「お魚」などの「四つ足生臭もの」は避けましょう。 地域の風習や宗教上の理由などにより、香典返しとしてふさわしくないとされています。 喜ばしいお祝い事で贈られたりお供えされたりする品物も選べません。例えば、お酒や嗜好品・鰹節や昆布は、神事や結婚式でよく贈られるため香典返しでは避けたほうがよいとされています。 商品券や金券も相手が自由に選べるギフトではありますが、金額がはっきりとわかってしまうため後々のお付き合いのことを考えると良い事ばかりではないです。 カタログギフトなどを利用するほうがきっと喜ばれることでしょう。

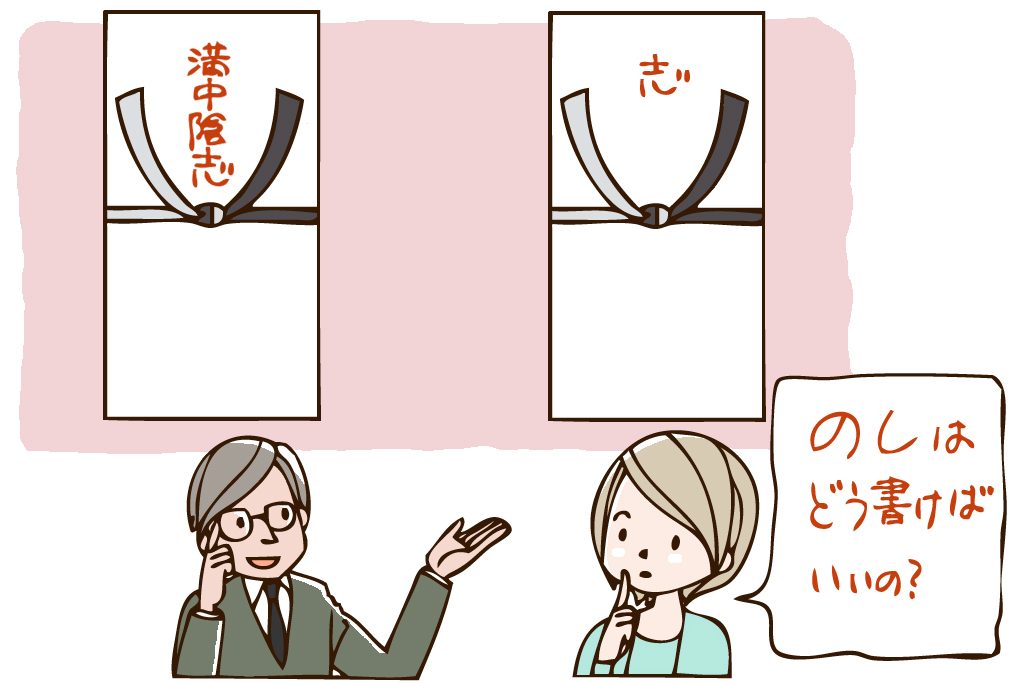

香典返しの「のし」

香典返しの場合は「掛け紙」を付けます。 贈答品に付ける「のし」とは「熨斗鮑(のしあわび)」のことを指し、干して加工した鮑を縁起物として贈呈品に添えていたことに由来します。 現在では、水引と一緒に印刷された巻紙を品物に付けることが一般的となりました。

掛け紙の種類

香典返しの水引は「結びきり」を使います。この結び方は一度結ぶとほどけないため、二度と繰り返さない慶事・弔事で使われる水引の種類です。結婚や見舞いなどは結びきりの水引を用います。

仏式では一般的に「黒白結びきり」が最適です。仏式全般では蓮なしを選びます。 宗教や地域を問わないものとして最も使用されることが多いものになります。 西日本~関西地方、北陸地方では「黄白結びきり」を使う地域もあります。 神式、キリスト教では黒白、黄白の結びきりを使いますが、宗派や地域性で変化があるため、周囲の関係者に確認を取ると安心です。

表書きの書き方

掛け紙の上下に書かれる表書きは様々で、仏式、神式、キリスト教で違いがあります。 仏式の表書きは「志」または「満中陰志(関西)」で、神式、キリスト教式の表書きは「志」「偲び草」、名前の部分は一般的には「○○家」「喪家の姓、または喪主のフルネーム」を書きます。

49日目 忌明け法要

忌明け法要が無事終わりましたら、香典返しを1か月以内に送りましょう。 地域やお寺によって、49日目か35日目に行われます。法要の日取りは異なる場合があるので、事前に確認をしておきましょう。

香典返しを渡す(忌明けの翌日が一般的)

香典返しは宗教や宗派によりことなりますが、おおよそ30日~50日後に忌明けとなります。 香典返しを手渡しするときは、ご挨拶の際に「通夜・葬儀に参列いただいたことの感謝」と「法事を無事終えたことの報告」を行いましょう。 「品物を持ってきたこと」「今後について」話すことも一般的な内容です。 その際は重ね言葉(ますます・くれぐれも)などや忌み言葉を使わないように気を付けるのがポイントです。そして挨拶は簡潔にしましょう。

インターネットで注文して、配送するのはおすすめ?

昨今は、香典返しを配送で送る方も多くなりました。 インターネットで香典返しを購入すると、自分で手配の必要が無く、お店が挨拶状や掛け紙、包装紙のラッピングなどをセットでお任せできるサービスを提供しているネットショップもあります。 直接お渡しできない分、しっかりとしたマナーで贈りたいと思いますので、配送する場合はプロに任せるのが安心です。

配達するときの注意点

日常忙しくしている方や遠方から参列いただいた方に対して、香典返しを直接お渡しできない場合があると思います。 その際、配送で忌明けに香典返しを贈る場合、気を付けたいポイントがあります。 まず、挨拶状は添えることがマナーです。会葬のお礼の気持ち、無事に法要が済んだことはもちろん、配送することになった理由と書面での挨拶になったことへのお詫びを書き添えることが大切です。 不祝儀の贈り物にあたるため、贈り先様のお祝い事や大切な用事に重なるのは避けたいところです。 先方が無事に受け取れるよう、到着日のご連絡は忘れずに。予定を知っているようなら日時指定をして贈ることも良いでしょう。

以上が香典返しを贈るまでの流れとなります。 さらに詳しい情報やジャンル別で知りたい情報については記事一覧をご覧ください。